「雷が多い年は豊作になる」を科学する

「雷が多い年は豊作になる」昔からのことわざでそう言われることがあります。放電処理水(プラズマウォーター)は、「雷が多い年は豊作になる」ことをヒントに生み出されました。

「雷が多い年は豊作になる」を科学する

雷のことを「稲妻」と呼ぶこともある

雷のことを「稲妻」とも書きます。

この言葉はもともとは「稲の夫(つま)」という表現でした。「いなづま」という意味は、「雷」は稲をはらますことができる「夫」ということを示しています。

むかしは、配偶者のことを男女関係なく「つま」と言っており、万葉集にもこの表現が残っています。つまり、「つま」は寄り添うものという意味で、刺身の「つま」もここからきています。古式を残す俳句では、今でも「妻」と書いても「夫」も書いても「つま」と読みます。

「雷」と「細菌」と「豊作」の関係

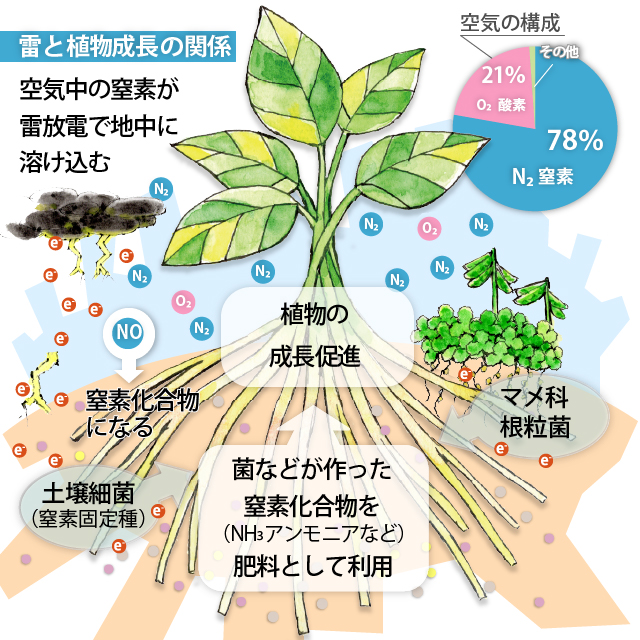

「雷が多い年は豊作になる」理由は、雷放電そのものの影響と言っていいでしょう。

雷が発生したとき、陽電子(ポジトロン)は宇宙に捨てられて、電子(エレクトロン)しか地上に落ちません。

雷放電のエネルギーで空気中の窒素が土の中の水に溶け込み窒素化合物が発生します。

窒素は、大気中の八割を占めています。このように窒素は空気中に豊富にありますが、とても安定した物質なので、普通の状態では化学反応が進むことはありません。

雷は、大変高電圧です。高電圧が流れ、窒素が化学反応し窒素化合物になるのです。生成された窒素化合物は、植物が栄養として利用ができる形です。窒素は植物の身体を構成するたんぱく質の構成要素の一つになります。

また、雷放電で生まれた電子が細菌そのもの酵素を活性化するとも考えられています。

結果的に、細菌たちの酵素活性をすることで窒素化合物を多く生むことになり、結果として植物の成長に繋がります。

備長炭と遊離の電子と細菌

電子と植物に関することで、もうひとつ話があります。

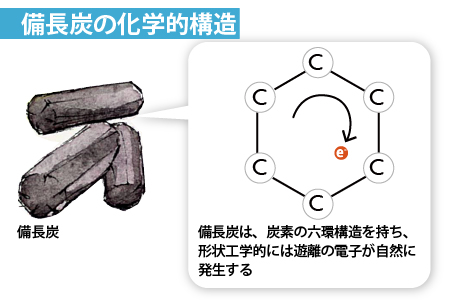

新潟コシヒカリの自主流通米を手掛ける米農家で、春先の田起こしの時期、備長炭の粉を蒔く農家があります。備長炭の粉をまくことで、収穫量が増え、質の良い米を生産できるというのです。

備長炭は、多孔性という構造的な特徴があり、保水能力に優れています。また、備長炭そのものはアルカリ性だという特性があり、これを利用すると土壌改良ができます。

さらに、備長炭は炭素の六環構造を持っています。炭素の六環構造は、形状工学的に遊離の電子が発生しやすくなります。これにより、地中に送り込まれた電子で、細菌の酵素が活性するとも考えます。

このように、遊離した電子は、結果的に植物の成長に寄与していると考えられます。

人工の雷を作る

雷(プラズマストリーマー)を作って水に落とすとどうなるか

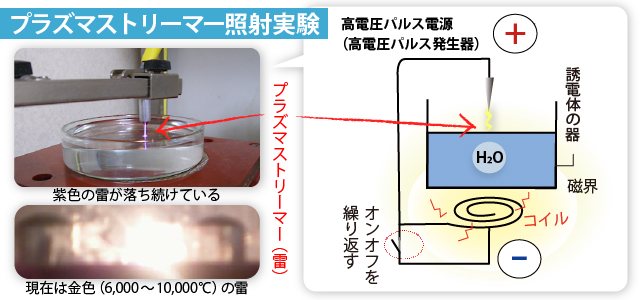

では、人工的に雷を作って、収穫量はあげられないものでしょうか。

雷を利用して植物成長が促進できるなら、と、人工的な持続する雷(プラズマストリーマー)を作りました。 プラズマストリーマーは、ステラコイルを利用して発生させます。自然界では一瞬で消える雷(プラズマストリーマー)ですが、ここでは、落ち続けている雷になります。

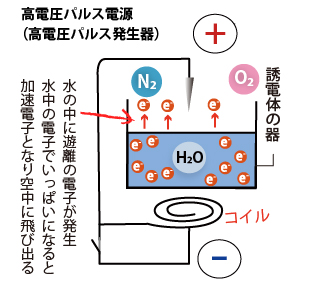

人工の雷は、次のような仕組みで作られています。

誘電体(電気を通さない)の器の中に水をため、下にコイルを置きスイッチを高速でオンオフと繰り返します。すると、器の中に遊離の電子が発生します。

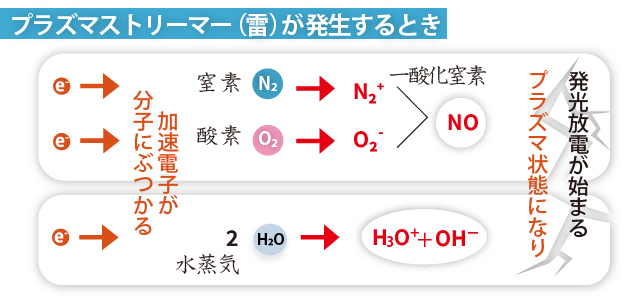

しだいに水中にいっぱいになった遊離の電子は、加速電子として空中に放出されます。加速電子は空気中の窒素、酸素、水蒸気とぶつかり、化学反応を起こしラジカルになります。そして、プラズマ状態になると、発光放電が始まります。

放電処理水(プラズマウォーター)のpHは8~9でアルカリ性

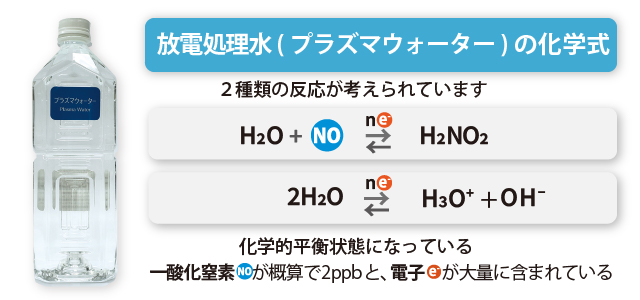

プラズマ放電で、空気中の窒素(NO)が概算で2ppb溶け込みました。

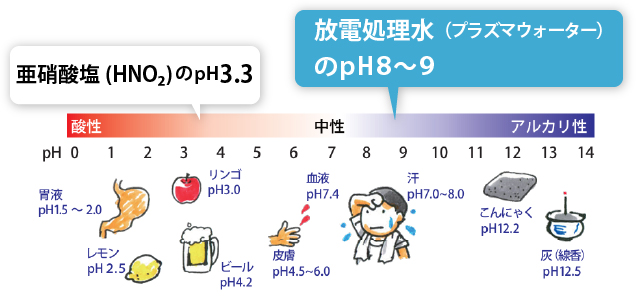

H2O(水)にNO(一酸化窒素)が溶け込んだなら亜硝酸塩(HNO2)になり水溶液のpHは3.3と酸性になるはずです。ところが、実際にできた放電処理水のpHはアルカリ性で、8~9を示しました。

つまりプラズマ放電で生まれた水は、亜硝酸塩そのものではないということです。アルカリ性になるということは、水酸基(OH–)を多く含む状態の水だということが分かります。

その結果から、図のような化学反応式では、平衡状態を保っていると考えられています。まさにプラズマ状態になっているので、「プラズマウォーター」と呼んでいます。

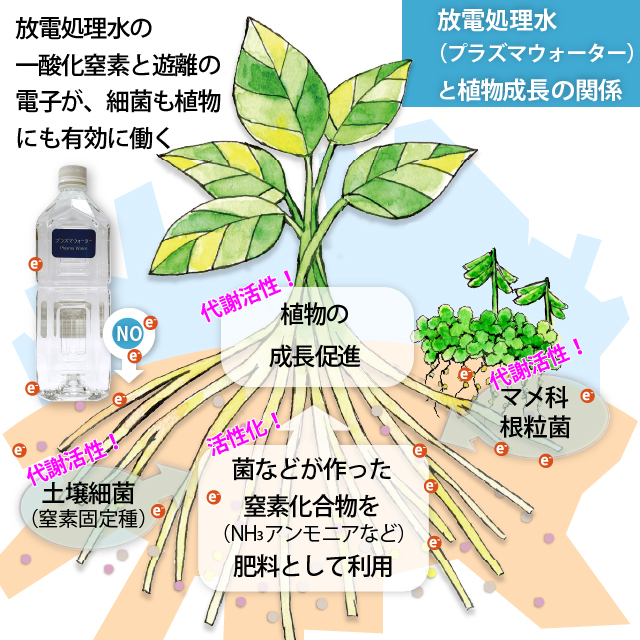

プラズマ農法として、放電処理水(プラズマウォーター)を土壌に撒いた場合、細菌やマメ科の根粒菌の代謝が活性化し窒素化合物を生む量が多くなり、それを植物は栄養として利用し植物の成長に繋がっています。また、品種改良にも役立っています。

放電処理水(プラズマウォーター)を農業に使う

放電処理水(プラズマウォーター)を農業に使った例

放電処理水(プラズマウォーター)の代表的な実証例は次の3例です。

- 実施例・1 稲の育苗に放電処理水を使用

横浜市金沢区中村商店(米屋)契約農家にプラズマ農法を10年行いました。それにより、米の品質向上、生産量のアップを実現しています。 - 実施例・2 稲の育苗に放電処理水を使用した

福井県で、稲の育苗に放電処理水を使用した例では、福井県立大学生涯資源開発センター、福井県農業試験場、(株)プラズマ化学と共同で実施。30%収穫が増量しているのを確認しました。 - 実施例・3 苺の品種改良、大型化を実施した

苺の品種改良、大型化を実施した例。栃木県で、芳賀町役場、芳賀町農協・(有)ドンガメ(堆肥製造)と共同で、放電処理水を使用し、苺の品種改良、大型化を実施しました。現在の、苺の人気品種「とちおとめ」はここで生まれたものです。

余談の、なるほど科学の予備知識

植物は地中から直に栄養を吸収できない

植物は、地中から根を使って地面にある栄養を、そのまま吸収できるわけではありません。

根粒菌や土壌細菌が合成した栄養でやっと根から吸収ができ、自分たちの身体を作ります。なので、地中の細菌の構成要素はとても重要です。特に、窒素固定種と言われる土壌細菌、根粒菌が植物の成長には欠かせません。

私達の腸内も、栄養を吸収するのに、細菌はとても重要です。人の場合は、腸内細菌が分解したものでないと、腸は吸収できない仕組みになっています。人は腸内細菌を6層持ち、酸素を使う好気性細菌から酸素を使わない嫌気性細菌が重なっています。

土壌同じように、好気性細菌から嫌気性細菌が重なっています。

荒れ地にはマメ科の植物を

荒れ地を豊かな農地にするため、最初に植えると良いとされる植物がマメ科の植物です。

これには理由があり、マメ科の根には、根粒菌が共生しているからです。

根に共生している根粒菌は、空気の窒素を自らの体内で固定する能力(窒素固定)があり、植物の栄養となる窒素化合物を生み出すことができます。そのため、土が痩せて土壌細菌が豊富でなくても、自分で窒素化合物を生成できることになります。植物は根粒菌の生み出した窒素化合物を利用し、養分として使い自分の体を作っていきます。

マメ科の植物には豆の他に、クローバやレンゲがあります。

古くからの百姓の知恵で、田んぼ一面にレンゲ畑作って、それからレンゲごと田に鋤く習慣がありました。これを科学的に言うと、レンゲの根粒菌が窒素化合物を生むので、一緒に田に鋤くと土壌が豊かになり、豊作を望めます。

「雷の多い年に豊作になる」ということわざも、田んぼにレンゲ畑にしてから田んぼをすいたりした先人の知恵は、科学知識としても正しいことが多いです。